機密文書の入った電子媒体をどのように廃棄すればよいか解説します

電子媒体

電子媒体とは

電子媒体は、映像機器や音響機器での映像や音楽の記録再生や、コンピューターでの情報処理に使用する記憶媒体の総称です。映像機器や音響機器においてはアナログ方式で記録再生されるものがありますが、コンピューターでの情報処理に使用するものは、全てデジタルデータで記録されます。

電子媒体の種類には、磁気、光、光磁気、半導体などがあり、主に次のようなものがあります。

| 磁気 | MT(磁気テープ)、HDD(Hard Disk Drive)、FDD(Floppy Disk) |

| 光 | CD(Compact Disc)、DVD(Digital Versatile Disc)、Blu-ray Disc |

| 光磁気 | MO(Magneto-Optical disk) |

| 半導体 | USB(Universal Serial Bus Memory)、SD(Secure Digital Memory Card)、SSD(Solid State Drive) |

期待寿命(耐用年数)

期待寿命とは、その電子媒体が最適な環境で保存されていることを前提に推定された耐用年数です。

期待寿命は、電子媒体の基盤素材ばかりでなく、カートリッジやパッケージの素材、さらには新素材などの開発状況にも影響されます。

以下は、主な電子媒体の期待寿命の目安です。

| MT | 約10年~約30年 |

| CD/DVD | 約10年~約50年 |

| HD | 約5年 |

| SDカード | 約5年~約10年 |

ただし、保存環境や読み書きの回数などにより期待寿命は変わってきます。例えば、光ディスクは高温多湿による変形、磁気ディスクや磁気テープは高温による変形や接触による破損、メモリーカードはIO(データの読み書き)回数による素子の限界などの影響で、期待寿命の期間内でも劣化が早まります。

電子媒体の記録容量

最近の電子媒体は、大容量化や高速化、物理的な小型化が進んでいます。

情報量を表す単位には、ビット(Bit)、バイト(Byte)、キロバイト(KB:Kilo Byte)、メガバイト(MB:Mega Byte)、ギガバイト(GB:Giga Byte)、テラバイト(TB:Tera Byte)、ペタバイト(PB:Peta Byte)などがあります。

それぞれの単位をバイト変換すると次のようになります。

- 1KB = 1,000Byte

- 1MB = 1,000KB(約100万Byte)

- 1GB = 1,000MB(約10億Byte)

- 1TB = 1,000GB(約1兆Byte)

- 1PB = 1,000TB(約1000兆Byte)

1GBの電子媒体に何枚の文書を保存できるか試算してみましょう。例えば、Microsoft WordでA4サイズ書式(36行/頁、40文字/行)、文字フォントサイズ10.5ポイント、全角文字(モノクロ1色)に設定して文書を作成した場合(画像等含まず)、1ページ当たりのファイルサイズは約15KBとなります。1GB=1,024MB=1,048,576KBなので、約69,905枚の大量の文書を1GBの電子媒体に保存することができます。

特に、フラッシュメモリーを使用したSDカードは小型軽量で、アクセス速度、耐衝撃性、静音性、省電力性の点で優れています。ただし、書き込み回数には上限があり、上限を超えると正常に保存できなくなり、データが破壊されたり失われたりすることがあります。

電子媒体の小型軽量かつ高速大容量化により、膨大な機密情報の保存が可能になりましたが、その反面、紛失や盗難の危険性が高く、機密情報が大量に漏えいする危険性もあります。そのため、使用時のパスワード設定やデータの暗号化などの情報セキュリティ対策が重要となります。

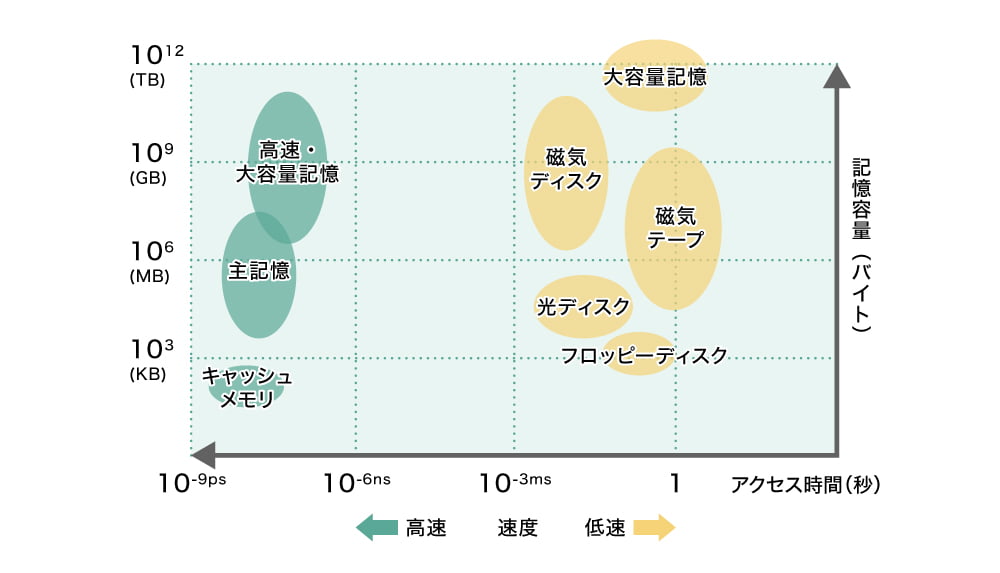

以下は、各電子媒体の処理速度と格納容量の性能を比較した図です。

電子媒体の廃棄処理

現用の機密電子文書(電子化文書含む)は、パソコンやサーバーのハードディスクに保存し、バックアップは、リムーバブルメディア(可換媒体)に複写して保存している方も多いのではないでしょうか。電子媒体の廃棄について説明します。

機密情報を記録した電子媒体は、その特性に応じて、ライフサイクル(作成→処理/活用→事務室保存やバックアップ保存→倉庫保存→廃棄/アーカイブズ)を「適切」に管理する必要があります。「適切」とは、高密度で高速な媒体から低密度で低速な媒体に至るまで、見読性や検索性、完全性を維持しつつ、運用コストを考慮して管理することを意味します。

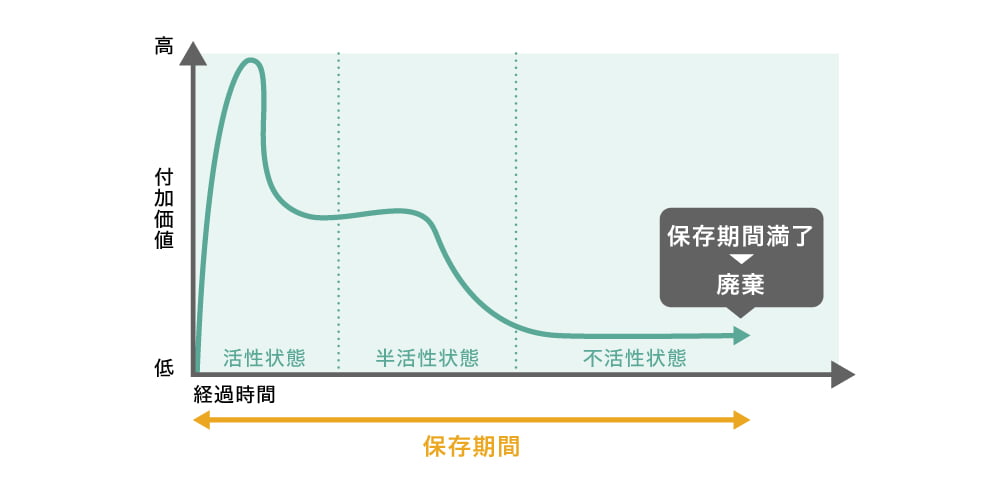

特に、機密電子文書は、情報セキュリティを確保するだけでなく、情報の価値や利用頻度、容量に応じて適切な媒体へ移動し、効果的な情報活用と効率的なストレージ投資を実現する情報ライフサイクルマネジメントが必要となります。

電子媒体には寿命(耐用年数)があるため、長期保存する際は、電子媒体の劣化や破損に備えて媒体変換を行います。電子媒体の寿命が来る前に、原本の電子媒体から他電子媒体へ物理複写を行って新たな原本を作成し、寿命が近づいた元の原本は、データ抹消(データ完全消去)と物理的な破砕処理を行います。

このように、電子媒体は、保存期間が満了した時の廃棄と、媒体寿命による廃棄の二種類の廃棄処理が必要になります。保存期間満了時には、原本の電子媒体及びバックアップも含めて、対象データを完全抹消する必要があります。廃棄予定年月日が同一のファイルを一つの電子媒体にまとめて記録することで、データ抹消や破砕処理を効率的に行うことができます。

電子媒体の廃棄は、以下の手順1~5に従って行います。

- データ抹消(完全消去)

- 移送(廃棄処理センター)

- 物理的破砕処理

- 産業廃棄物材質分別

- 環境リサイクル処理

まず、電子媒体からデータを抹消(データ完全消去)します。

作業の2~5の処理は、「廃棄物処理法」を遵守して業務を行っている機密文書廃棄の専門業者に依頼します。委託業者によっては、手順1と2が逆になり、データの抹消を含めて全て依頼する場合もあります。

電子文書は、下記の図に示したようなライフサイクルで廃棄に至ります。廃棄処理を行うまでは、厳密なアクセス制御や情報セキュリティ対策を行って機密情報を保護する必要があります。破砕後は、廃棄物処理法及び環境関連の法律に準じた取扱処分が行われます。

まとめ

現在ではクラウドサービスの利用が一般的になり、日常的に電子媒体を使用する機会は減少しているかもしれません。しかし、世の中にはさまざまな電子媒体が存在しており、気づかないうちに保管されたままになっているものもあるかもしれません。一度、そうした電子媒体が身の回りに残っていないか確認してみてはいかがでしょうか。

電子媒体には耐用年数があり、長期的にデータを保存するためには適切な管理が欠かせません。紙媒体と比べて、電子媒体の管理はより複雑であることをご理解いただけたかと思います。

日本レコードマネジメントでは、紙文書を含むすべてのデータやIT資産を総合的に管理するためのコンサルティングおよびアウトソーシングサービスを提供しています。どうぞお気軽にご相談ください。

本記事は、当社広報室にて発信しています。